投稿日:2021-11-10

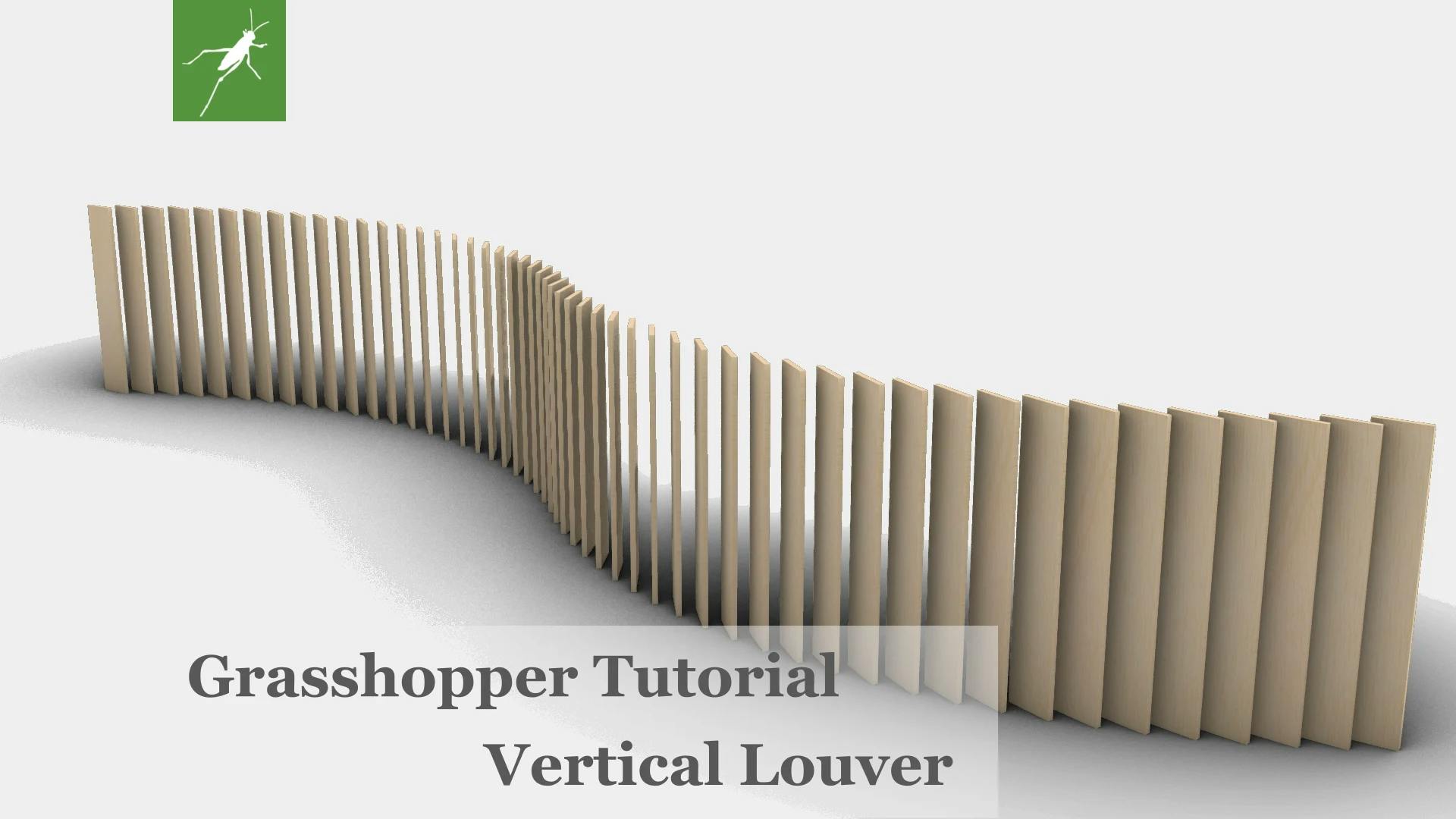

【Grasshopper Basics】任意の曲線上に垂直ルーバーを設置する

#Grasshopper

#GH Modeling

#Basic

今回は Grasshopper を使用して、任意の直線状に垂直ルーバーを設置する簡単なチュートリアルを書いていこうと思います。Grasshopper を始めたばかりの人向けに書いてますので、初級者向けになっております。 こちら、私がまだ grasshopper の経験が浅いときに書いた記事でして、今ならこうやるなとリライトしました。簡単な内容となってますので、是非ご参考ください。

概要

上がプログラムの全体像となってます。それでは解説していきます。

曲線の分割

- Rhinoceros 上で、XY 平面に任意の曲線を描きます。

- Grasshopper の Curve コンポーネントを用意し、右クリック ⇒Set One Curve で、曲線をセットします。

- Perp Frames コンポーネントで曲線の等分位置(今回は 35 等分)に曲線と直行する平面を生成します。

基準平面の作成

- Deconstruct Plane コンポーネントで生成した平面を分解します。

- Construct Plane コンポーネントで分解した平面から新たな平面を生成します。元々の平面の X 軸は新しい平面でも X 軸、元々の平面の Z 軸を新しい平面の Y 軸とすることで、Z 方向は全体座標の Z 方向と一致し、先ほどの平面を 90 度回転させたことになります。

ルーバー作成

- 新たに生成した平面を中心に、Rectangle コンポーネントを使用し四角形を生成します。

- Rectangle コンポーネントはドメインを接続するので、ConstructDomain コンポーネントで X 方向は-26 ~ 26、Y 方向は-3 ~ 3,52mm×6mm の四角形(ポリライン)を生成します。

- Surface コンポーネントを接続し、生成した四角形にサーフェイスを張ります。

- Extrude コンポーネントで Z 方向に押し出します。

ルーバーの回転

- 最後にルーバーを回転させます。Rotate コンポーネントで先ほど Extrude したルーバーを回転させます。角度は Radians コンポーネントでラジアンに変換し、中心点は以前生成した平面を指定します。

以上で完成です。1 年前に書いた記事なので、今見ると「もっとこうすればいいのに・・・」と思いリライトしました。やり方色々あるかと思います。是非いろんな方法で実装してみてください。

目 次